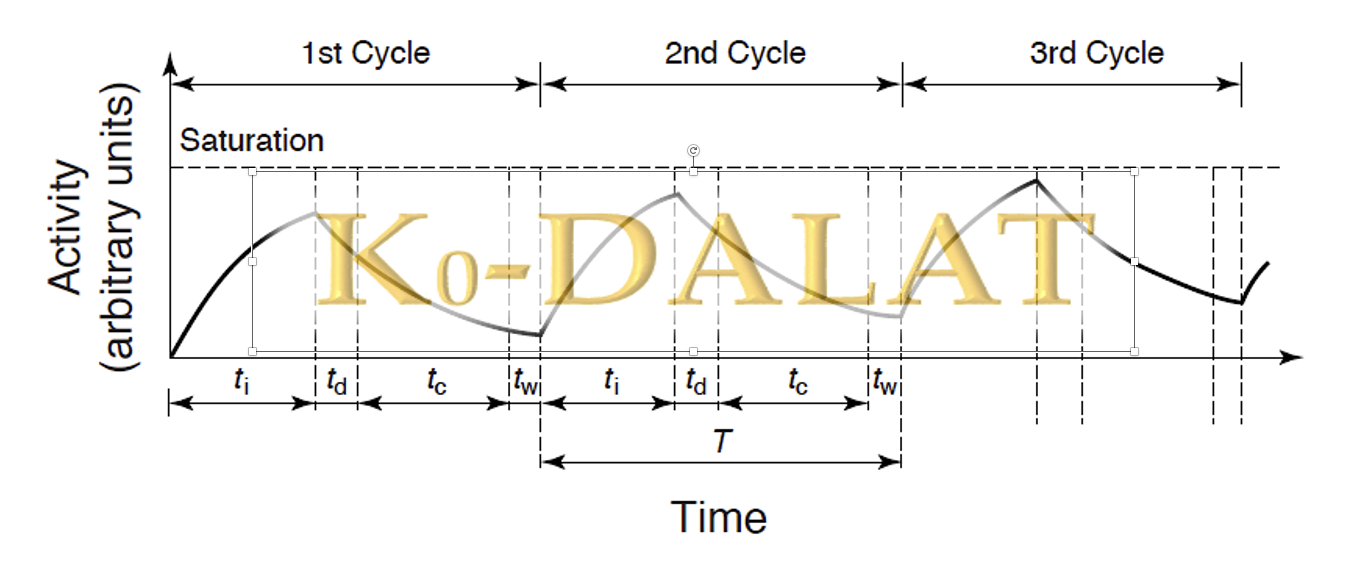

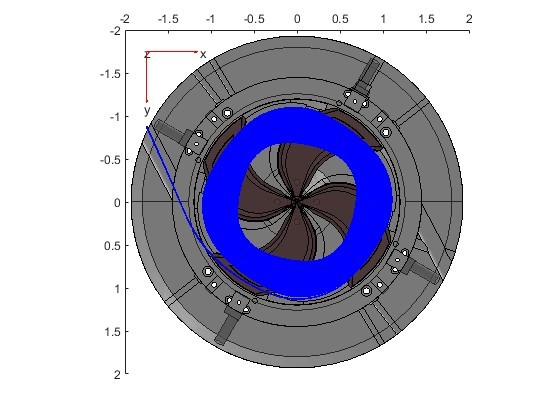

На Далатском ядерном реакторе был разработан оптимизированный метод k0-стандартизации нейтронно-активационного анализа с использованием циклических облучений (k0-CNAA) для короткоживущих радионуклидов (SLRN). В работе уделено особое внимание точной характеристике параметров реактора с использованием системы циклического облучения, простоте подготовки образцов и современной калибровке гамма-спектрометрии на основе детектора HPGe для быстрого многокомпонентного определения SLRN. Данный метод позволяет количественно определять элементы, необходимые для биологических и экологических исследований, с использованием SLRN: 77mSe, 110Ag, 20F, 179mHf, 52V и 46mSc с периодами полураспада от нескольких секунд до минут. Собственное программное обеспечение «k0-Dalat», отличающееся высокой степенью автоматизации, обеспечивает полный анализ. Точность метода была подтверждена с использованием сертифицированных стандартных образцов (SMELS-I, NIST-SRM 1566b, NIST-SRM-2711a), при этом отклонения от сертифицированных значений составили менее 8%. Пределы обнаружения целевых элементов в биологических образцах варьировались от 0.1 до 1.9 мг/кг, что подтверждает высокую чувствительность метода и его пригодность для аналогичных матриц.