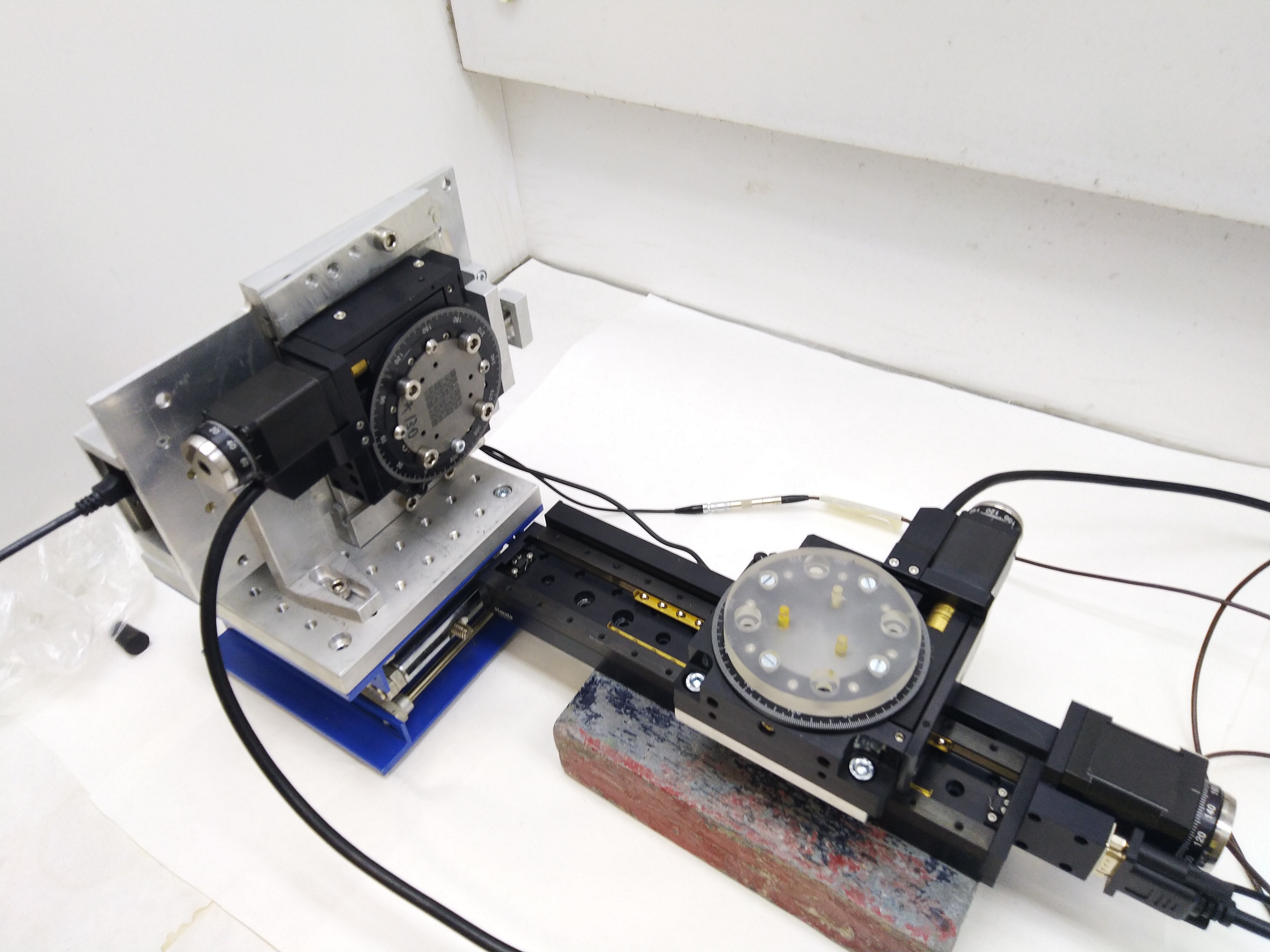

В данной работе были оценены характеристики прототипа ОФЭКТ-системы на основе микросхемы считывания Timepix с коллиматором на основе кодирующей апертуры типа MURA. Установка имеет небольшое поле зрения и может использоваться в доклинических исследованиях лекарственных препаратов на мелких лабораторных животных. Несмотря на множество существующих протоколов испытаний, разработанных и описанных в соответствующих документах национальных органов стандартизации и рекомендациях МАГАТЭ, они не подходят для микротомографических систем на основе полупроводниковых пиксельных детекторов из-за различной технологии детекторов, высокого пространственного разрешения и малой области интереса. Для измерения их характеристик были разработаны специальные фантомы с небольшой «горячей областью».

Такие параметры микро-ОФЭКТ системы, как пространственное разрешение, контрастность, линейность, однородность и чувствительность системы были исследованы с использованием источника 99mTc. Описаны процедуры калибровки детектора и предварительной обработка данных.

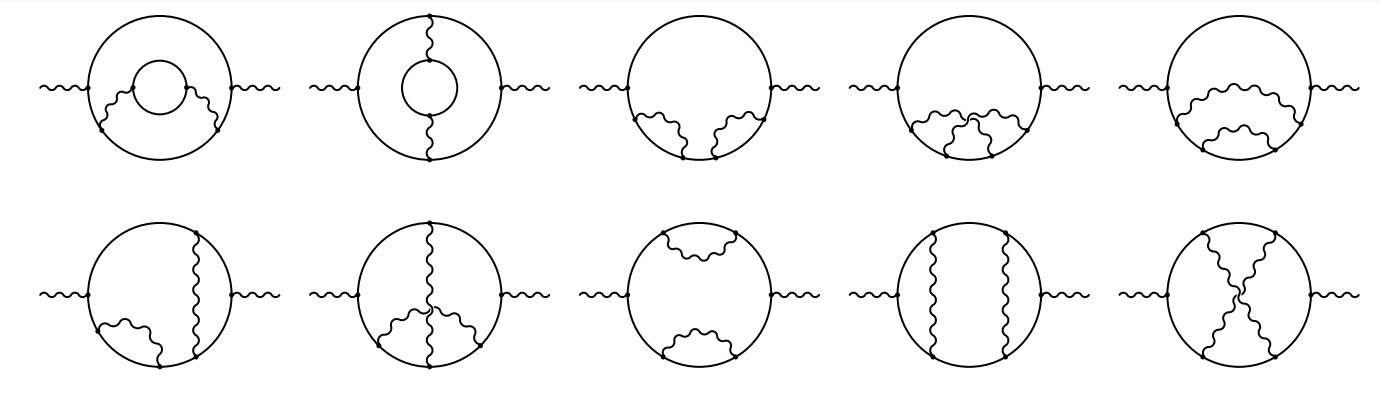

Мы вычисляем трехпетлевую спектральную плотность фотона в квантовой электродинамике с N различными видами электронов. Полученные результаты были выражены в виде повторных интегралов, которые могут быть либо сведены к полилогарифмам Гончарова, либо записаны в виде однократных интегралов от произведения гармонических полилогарифмов и полных эллиптических интегралов. Также мы приводим пороговую и высокоэнергетическую асимптотику рассчитанной спектральной плотности. Показано, что использование полученной спектральной плотности правильно воспроизводит отдельно вычисленные моменты соответствующего поляризационного оператора фотона.

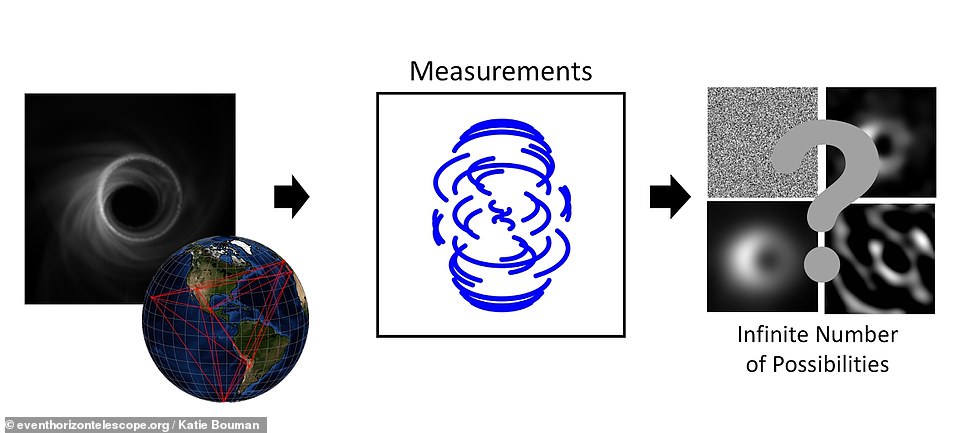

Общая теория относительности (ОТО) была создана в ноябре 1915 года, и с момента своего создания и до настоящего времени эта теория была проверена и подтверждена во множестве различных тестов. Первые реалистичные космологические модели были предложены в трудах Александра Александровича Фридмана, написанных в 1920-х годах. Долгое время космологические работы Фридмана были фактически запрещены в Советском Союзе по философским и методологическим причинам, поскольку модели, в которых происходит рождение и эволюция Вселенной, считались идеологически неприемлемыми. В связи с большими достижениями в теории относительности и космологии, а также возросшим интересом к этим разделам науки в последние десятилетия мы вспоминаем развитие релятивистской астрофизики и вклад российских исследователей в эти исследования. Поскольку один из мировых лидеров в области физической космологии А. А. Фридман скончался в сентябре 1925 года, целесообразно обсудить основные достижения физической космологии за последние 100 лет. Мы также обсуждаем наблюдательные и теоретические достижения в подтверждении релятивистских наблюдательных предсказаний для чёрных дыр, включая ближайшую сверхмассивную чёрную дыру в нашем Галактическом центре. Мы описываем эволюцию понятия тени чёрной дыры от чисто теоретической концепции до наблюдаемой величины, которая может быть получена из наблюдений сверхмассивных чёрных дыр в Sgr A* и M87* с помощью глобальных РСДБ интерферометров, работающих в мм и субмиллиметровом диапазонах.

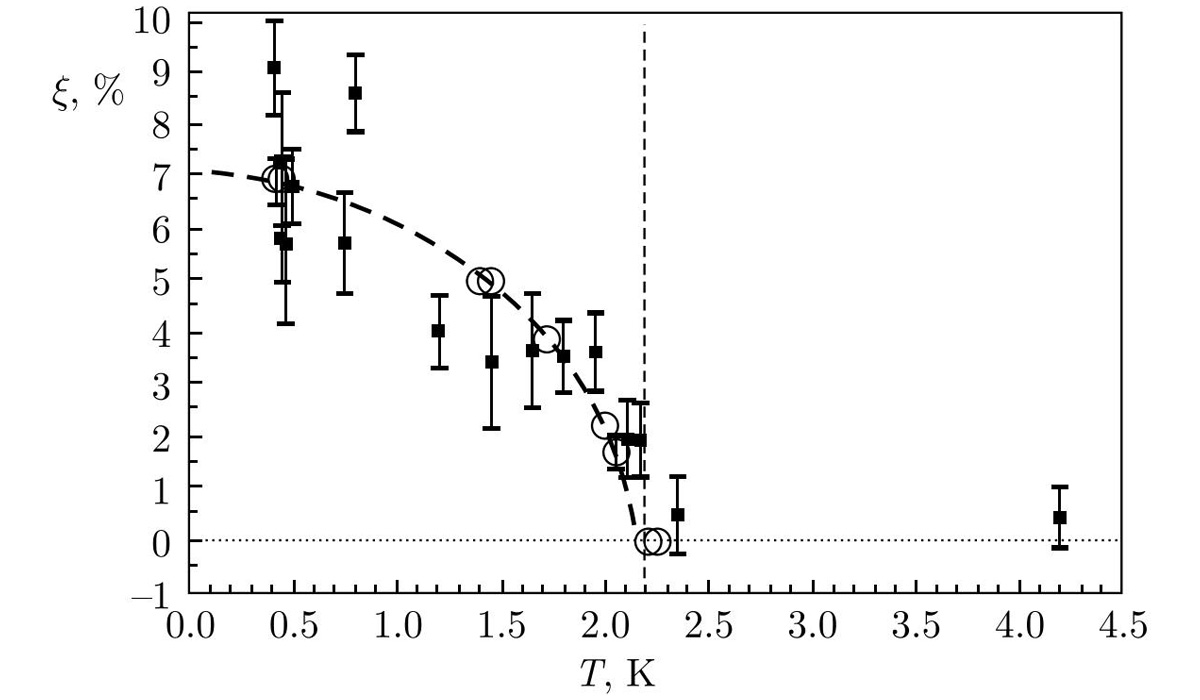

Данный краткий обзор посвящён празднованию двух важнейших событий в квантовой физике: появлению концепции о конденсации Бозе-Эйнштейна (1925) и её экспериментальному подтверждению, которое установило, что конденсация действительно существует и возникает в жидком 4Не одновременно с появлением сверхтекучести ниже температуры λ-точки (1975).

Оба эти события тесно связаны с теорией сверхтекучести Н. Н. Боголюбова (1947), поскольку ключевой гипотезой этой теории является наличие конденсата в системе взаимодействующих бозонов. Таким образом, эксперименты, начатые в ОИЯИ (Дубна), подтвердили в 1975 году предсказание теории Боголюбова о том, что сверхтекучесть жидкого 4Не (He II) должна возникать одновременно с конденсатом Бозе-Эйнштейна.

Исправлено:

13 ноября 2025 (подписи к рисункам 1 и 2 были изменены)

26 ноября 2025 (были внесены изменения в формулы (53) и (55))

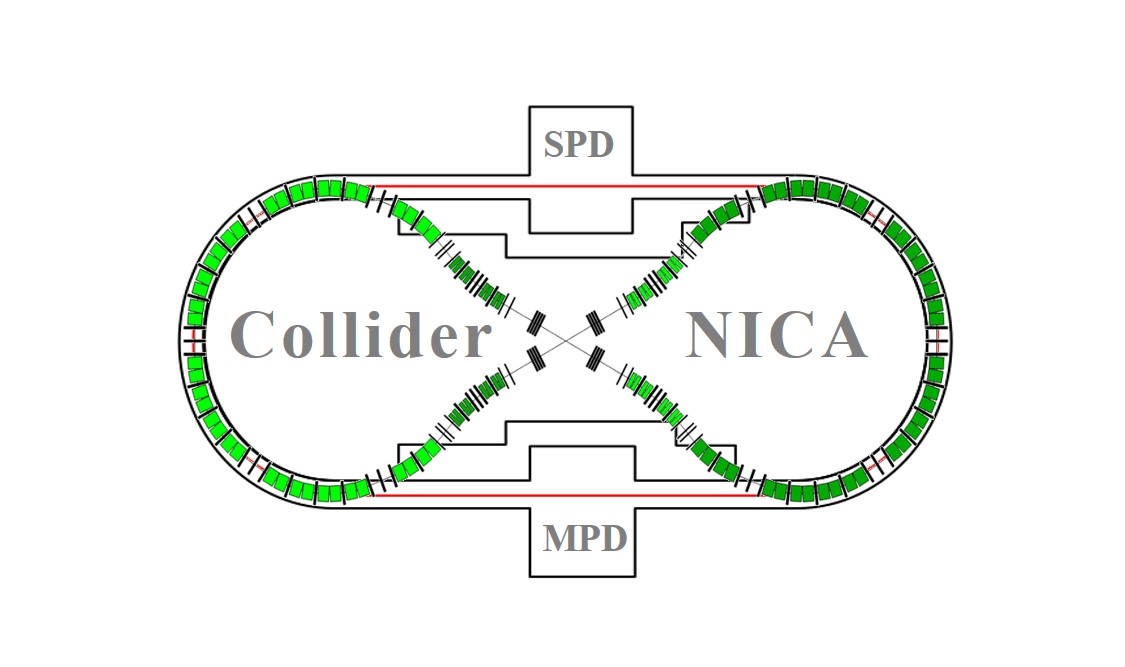

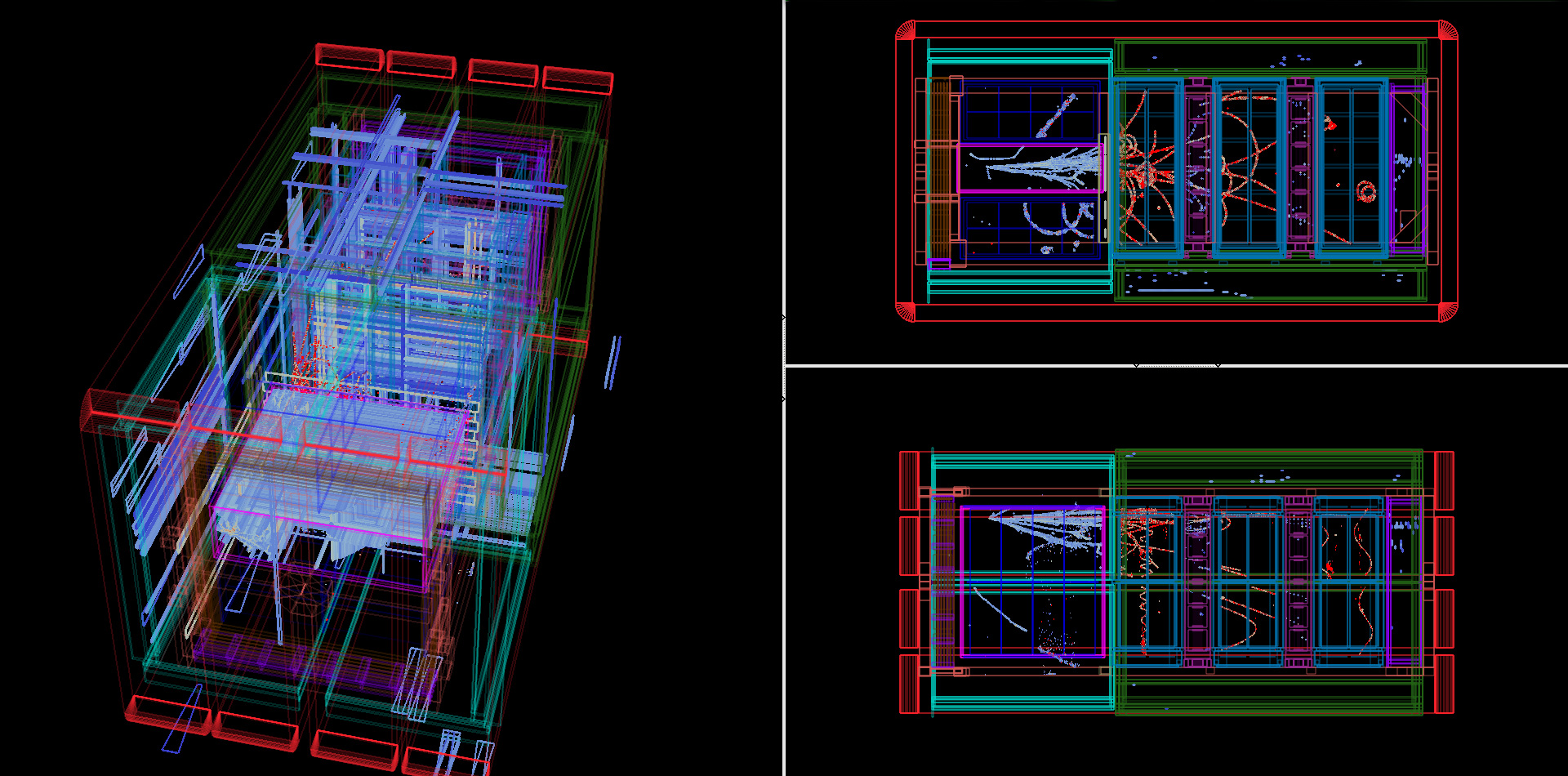

Рассмотрена возможность использования синхротрона формы-8 в качестве замены Нуклотрона для ускорения поляризованных протонов и дейтронов в комплексе коллайдера NICA. Арки синхротрона размещены внутри туннеля коллайдера NICA. Представленный инжектор позволяет сохранять поляризацию и осуществлять инжекцию любого сорта частиц (p, d, ³He и др.) в коллайдерные кольца во всем диапазоне энергий. Благодаря своей форме кольцо работает в режиме спиновой прозрачности. Управление направлением поляризации осуществляется с помощью спинового навигатора, использующего слабые соленоидальные поля. Синхротрон также может использоваться в качестве накопительного кольца для высокоточных экспериментов с поляризованными пучками помимо применения в качестве инжектора для коллайдера. В работе приводятся результаты численного моделирования спиновой динамики при ускорении протонов и дейтронов.

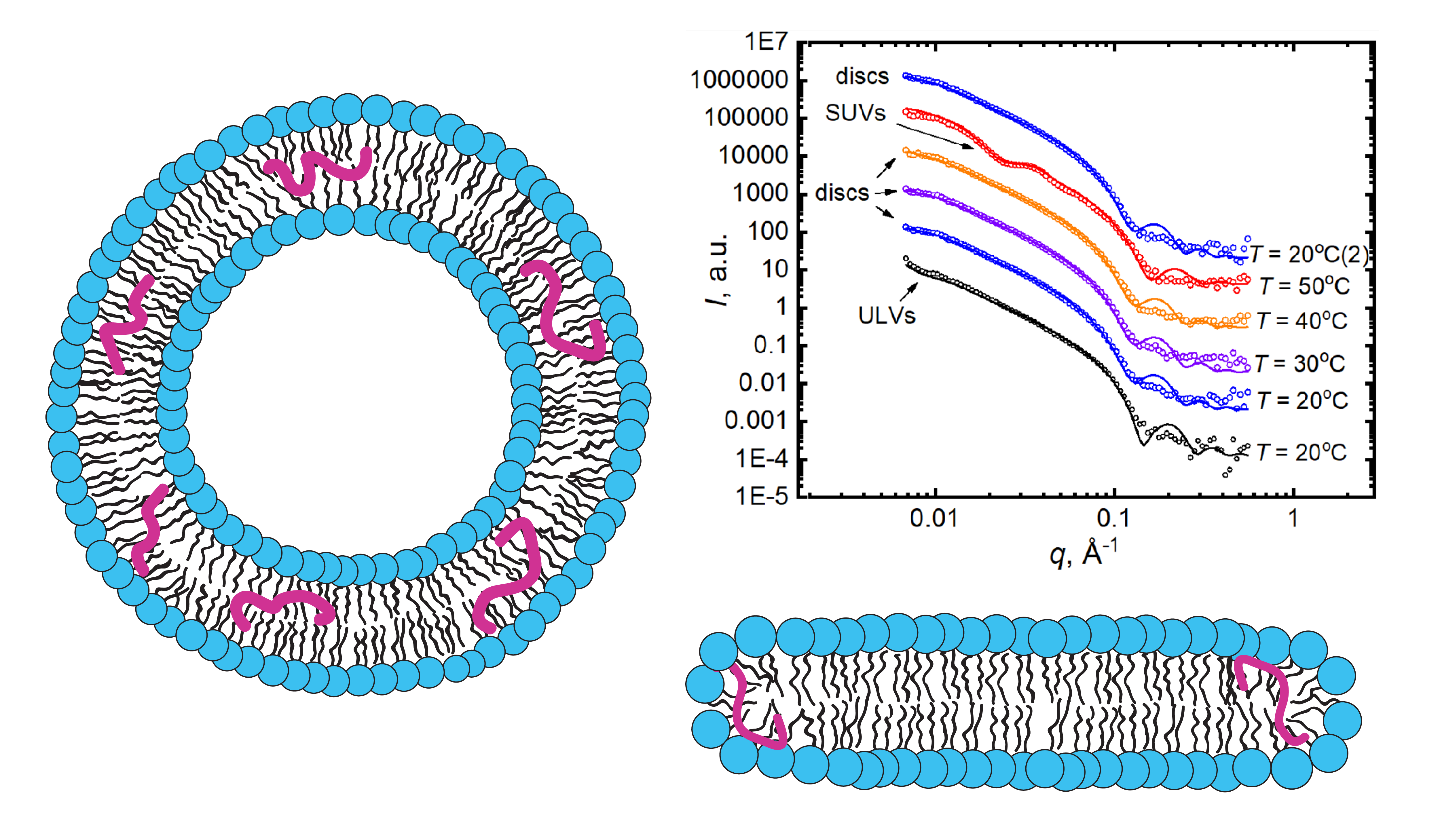

Липид–белковые взаимодействия играют центральную роль в поддержании структурного и функционального баланса биологических мембран, влияя на широкий спектр клеточных процессов. Однако данные взаимодействия становятся патологическими при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. При этих нарушениях неправильное сворачивание и агрегация таких белков, как бета-амилоид (Aβ), альфа-синуклеин (α-syn) и мутантный хантингтин (mHtt), разрушают липидный бислой, повреждая целостность мембраны, ее текучесть и передачу сигналов. В этом обзоре мы исследуем решающую роль липид–белковых взаимодействий при нейродегенеративных заболеваниях, подчеркивая, что неправильное сворачивание белков приводит к образованию токсичных агрегатов, которые встраиваются в мембраны, вызывая нейротоксические явления. Передовые спектроскопические методы сыграли важную роль в изучении этих молекулярных взаимодействий. Световые методы, включая Фёрстеровский перенос энергии (FRET), круговой дихроизм (CD) и рамановскую спектроскопию, позволяют в режиме реального времени получить представление об агрегации белков и динамике липидных мембран. Методы, основанные на нейтронах, такие как нейтронная рефлектометрия и малоугловое рассеяние нейтронов (SANS), дополняют и обогащают анализ липид-белковых взаимодействий, особенно в контексте нейродегенеративной агрегации.

Кроме того, в обзоре подчеркивается важность липидных микродоменов, в частности богатых холестерином липидных рафтов, которые способствуют агрегации белков, влияющих на прогрессирование заболевания. Также обсуждаются терапевтические стратегии в отношении липид–белковых взаимодействий с акцентом на то, как спектроскопические исследования способствуют разработке лекарств, стабилизирующих целостность мембран или предотвращающих токсическую агрегацию. Наконец, интеграция спектроскопии с вычислительными моделями, такими как молекулярная динамика (MD), представляется как многообещающий подход для выявления особенностей сложной динамики липид–белковых взаимодействий, обеспечивая более полную картину механизмов развития заболевания.

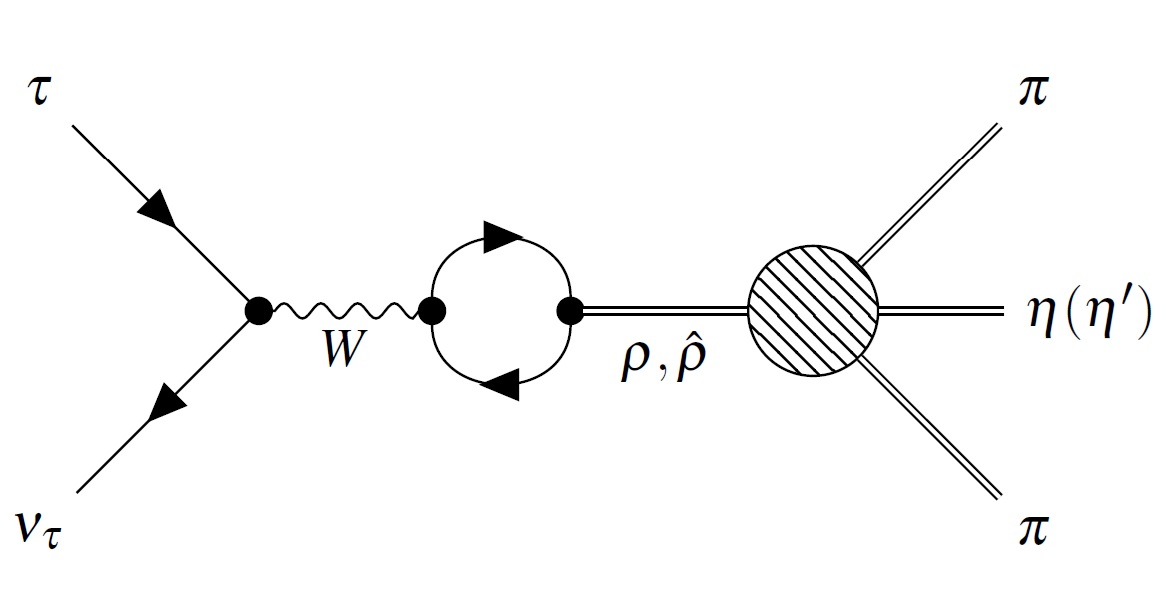

В рамках расширенной модели Намбу–Иона–Лазинио рассмотрены процессы τ → ππη(η′)ντ и τ → πηη(η′)ντ с учётом как основных, так и первых радиально возбуждённых промежуточных состояний. Показано, что в процессах τ → ππη(η′)ντ доминирующим является векторный канал, а в процессах τ → πηη(η′)ντ главный вклад даёт аксиально-векторный канал. Скалярный мезон a0 играет доминирующую роль в процессах с двумя η-мезонами в конечном состоянии. Показана значимость относительной фазы между основными и первыми радиально-возбуждёнными состояниями для данных процессов. Полученные результаты для процесса τ → ππηντ находятся в удовлетворительном согласии с недавними экспериментальными данными BaBar и CMD-3, которые отличаются от усредненных значений, приведенных в таблицах PDG.

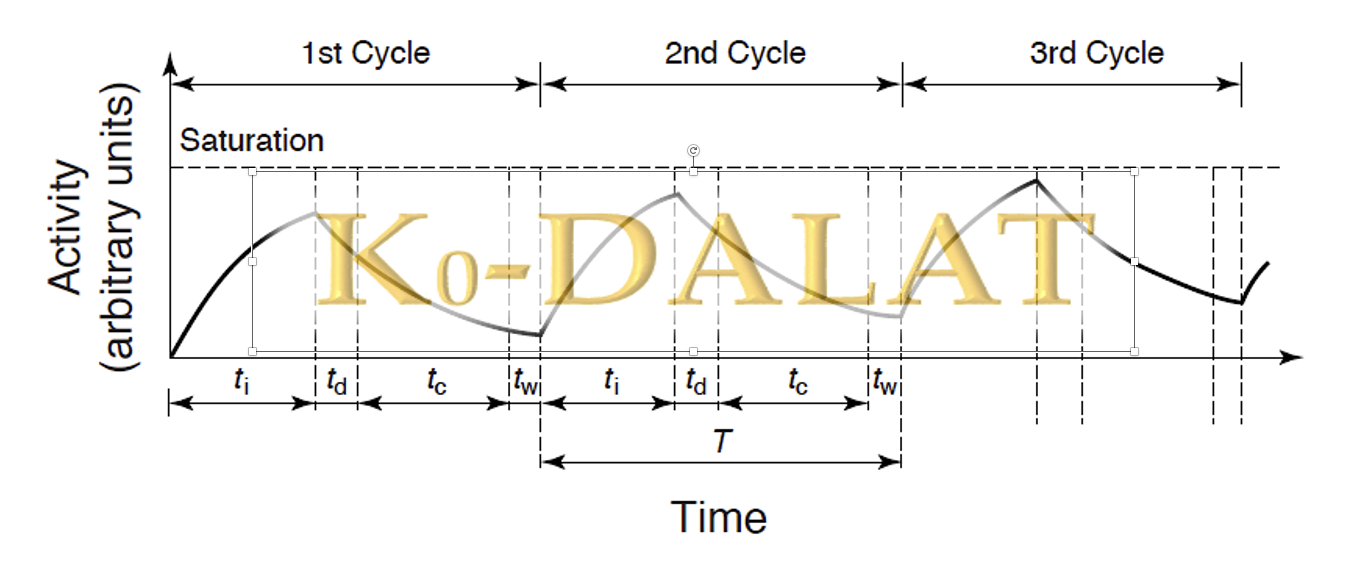

На Далатском ядерном реакторе был разработан оптимизированный метод k0-стандартизации нейтронно-активационного анализа с использованием циклических облучений (k0-CNAA) для короткоживущих радионуклидов (SLRN). В работе уделено особое внимание точной характеристике параметров реактора с использованием системы циклического облучения, простоте подготовки образцов и современной калибровке гамма-спектрометрии на основе детектора HPGe для быстрого многокомпонентного определения SLRN. Данный метод позволяет количественно определять элементы, необходимые для биологических и экологических исследований, с использованием SLRN: 77mSe, 110Ag, 20F, 179mHf, 52V и 46mSc с периодами полураспада от нескольких секунд до минут. Собственное программное обеспечение «k0-Dalat», отличающееся высокой степенью автоматизации, обеспечивает полный анализ. Точность метода была подтверждена с использованием сертифицированных стандартных образцов (SMELS-I, NIST-SRM 1566b, NIST-SRM-2711a), при этом отклонения от сертифицированных значений составили менее 8%. Пределы обнаружения целевых элементов в биологических образцах варьировались от 0.1 до 1.9 мг/кг, что подтверждает высокую чувствительность метода и его пригодность для аналогичных матриц.

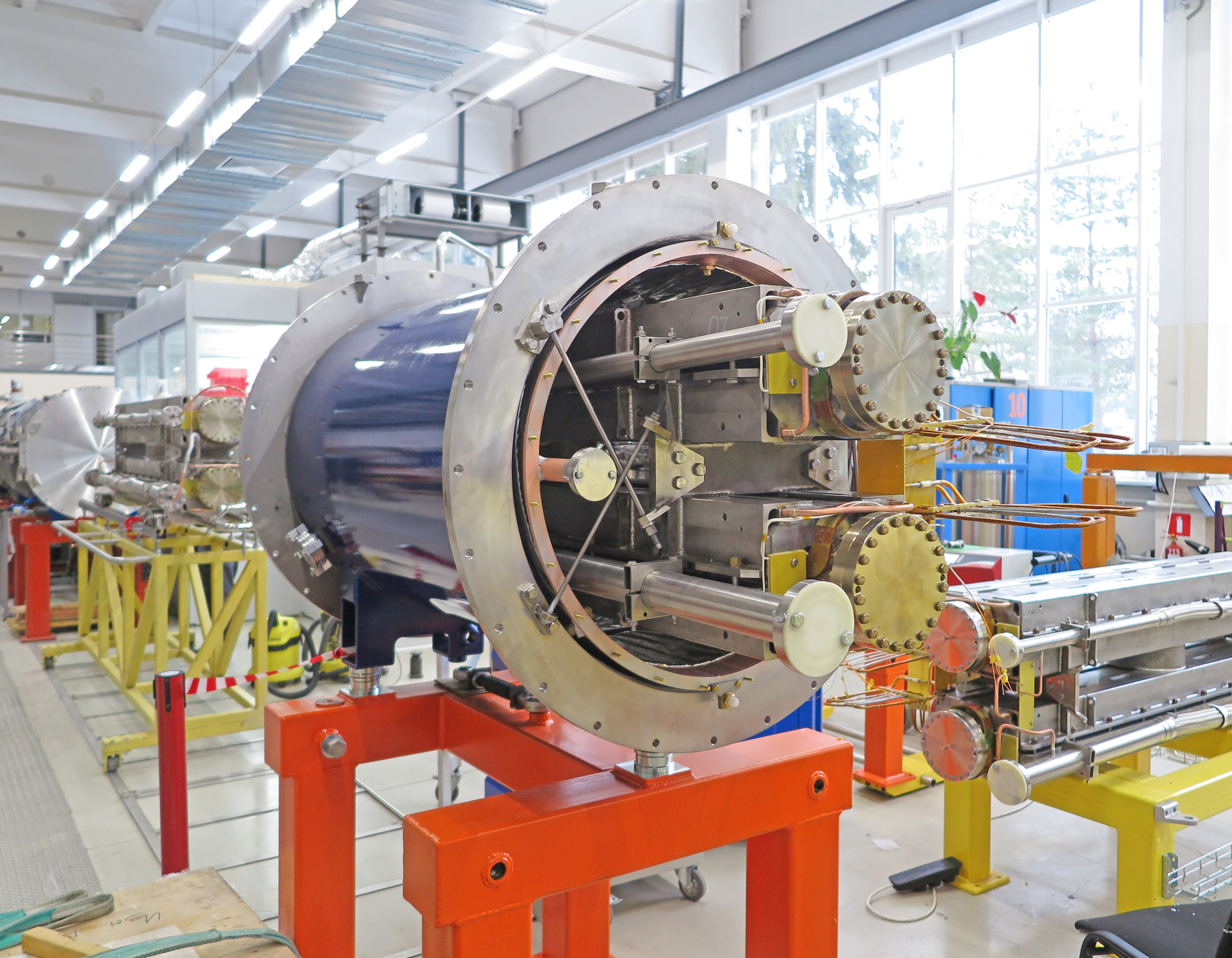

В статье представлен обзор исследований, проводимых с начала 1970-х годов в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и направленных на создание сверхпроводящих (СП) магнитов для ускорителей заряженных частиц. Эти исследования позволили построить первый в мире СП быстроциклирующий тяжело-ионный синхротрон — Нуклотрон, магниты для синхротрона SIS100 проекта FAIR, СП магнитные системы ускорителя и коллайдера комплекса NICA. Также была разработана СП обмотка для магнита медицинского циклотрона MSC-230 для протонной терапии, модельный магнит для проекта китайского коллайдера HIAF с рекордной (до 10 Тл/с) скоростью изменения магнитного поля, накопитель энергии емкостью 3 МДж на основе высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) и концепция магнитов для Нового Нуклотрона, изготовленных из ВТСП материала для работы с температурой обмотки около 50 К.

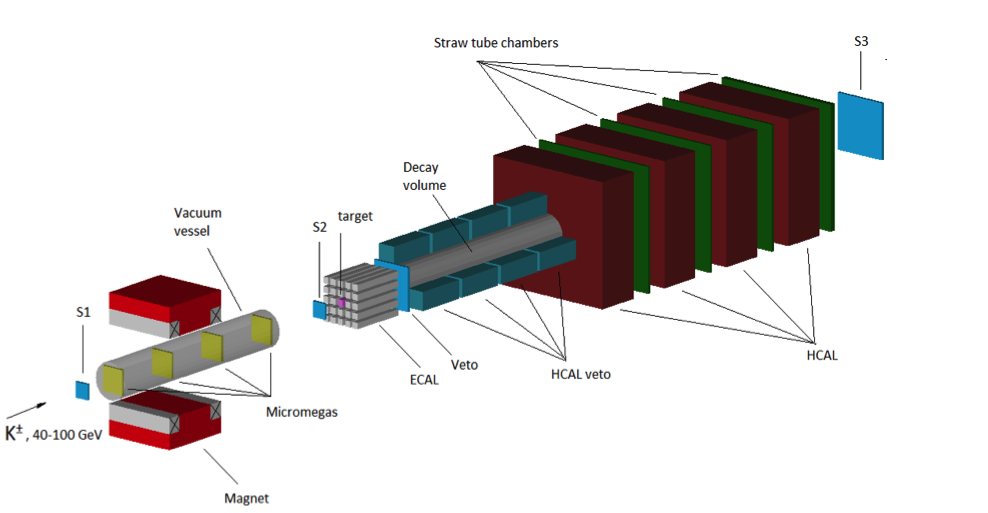

Распады KS,L → invisible никогда не проверялись экспериментально. В Стандартной Модели (СМ) их коэффициенты ветвления для распада на два нейтрино предсказываются как чрезвычайно малые: Br (KS,L → νν̄) ≲ 10−16. Мы рассматриваем несколько естественных расширений СМ, такие как модель с двумя дублетами Хиггса (2HDM), 2HDM и легкая скалярная модель, и модель зеркальной темной материи, которые позволяют увеличить Br (KS,L → invisible) до измеримого уровня. Мы кратко обсуждаем возможный поиск распадов KS,L → invisible и осцилляций KS,L в темном секторе в эксперименте NA64 в ЦЕРНе с чувствительностью к Br (KS,L → invisible) ≲ 10−7−10−5.

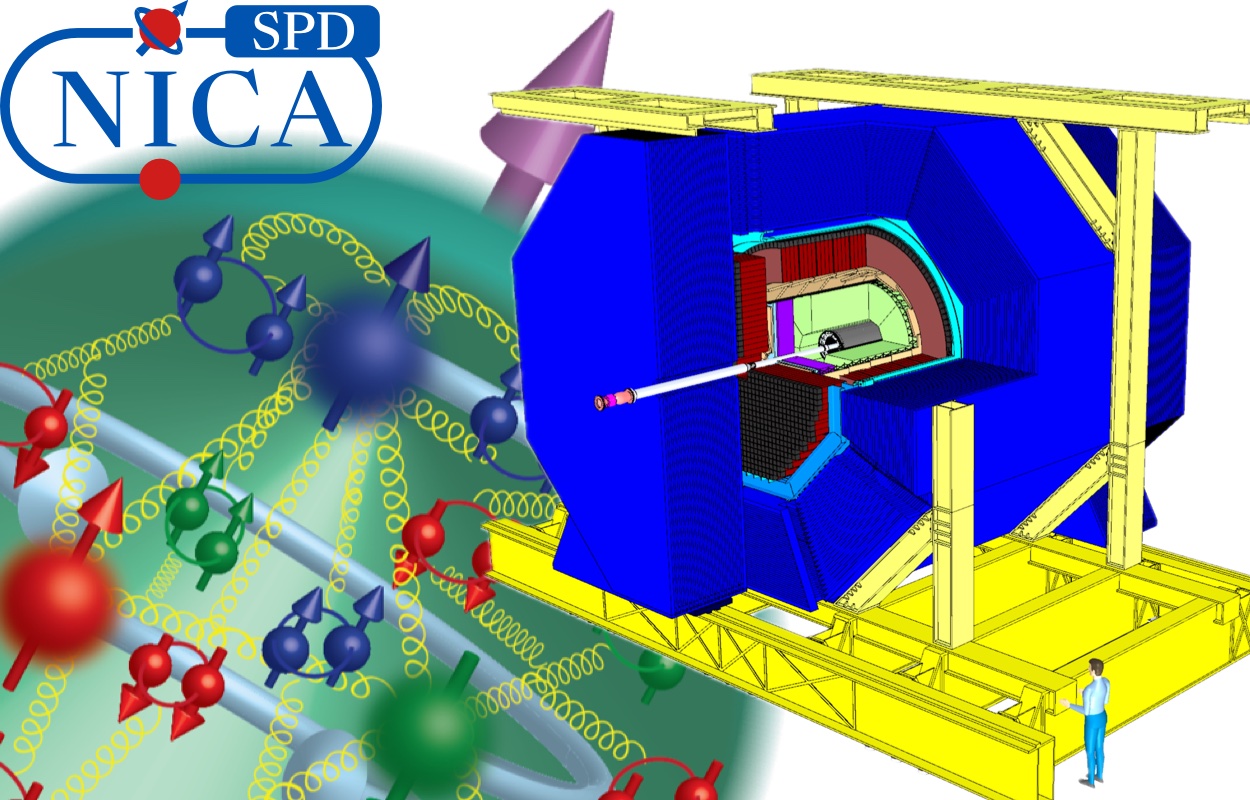

Коллаборация Spin Physics Detector предлагает установить универсальный детектор во второй точке взаимодействия строящегося коллайдера NICA (ОИЯИ, Дубна) для исследования спиновой структуры протона и дейтрона и других спин-зависимых явлений, используя уникальную возможность работы с поляризованными пучками протонов и дейтронов при энергии столкновения до 27 ГэВ и светимости до 1032 см−2 с−1. Главной целью эксперимента является обеспечение доступа к глюонным функциям партонных распределений, зависящим от поперечного импульса (TMD PDFs), в протонах и дейтронах, а также к распределению «трансверсити» (transversity) для глюонов и тензорным PDFs в дейтронах посредством измерения специфических одно- и двухспиновых асимметрий с использованием различных дополняющих друг друга процессов, таких как образование чармония, открытого чарма и прямых фотонов. Возможно изучение других поляризационных, а также не связанных с поляризацией эффектов, особенно на первом этапе работы коллайдера NICA в условиях пониженной светимости и энергии столкновений протонных и ионных пучков. Данная статья посвящена исключительно техническим вопросам построения установки SPD.

Исправлено:

5 февраля 2025 года (фамилия одного из авторов изначально была написана с ошибкой (M. Bolsunovskya), правильное написание: M. Bolsunovskaya).

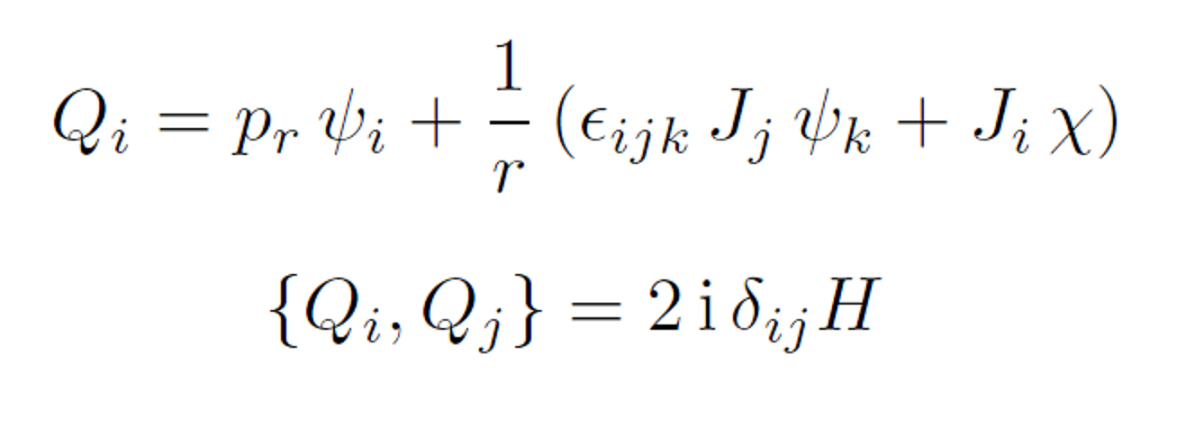

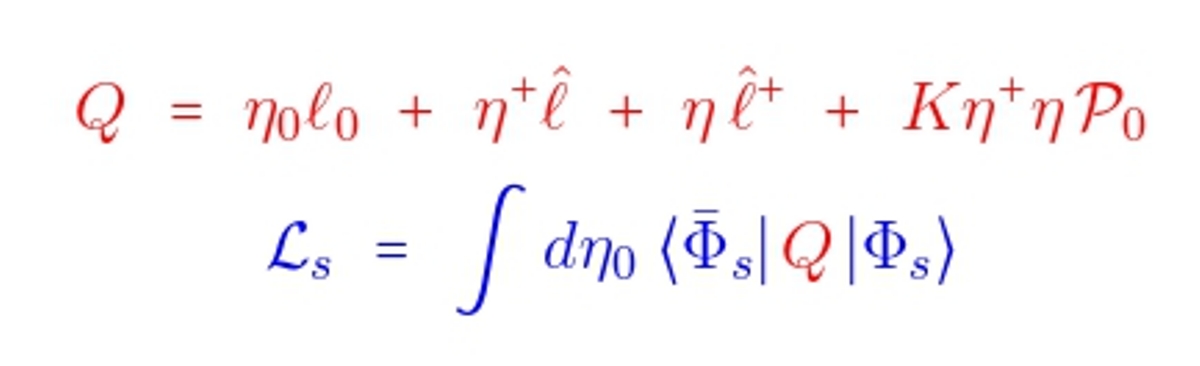

23 апреля 2025 года (фамилия одного из авторов изначально была написана с ошибкой (A. Seleznev), правильное написание: A. Selezenev).С использованием аналогии с суперсимметричными Шварцевыми механиками, построены суперконформные механики с N = 3 и N = 4 суперсимметрией. Шварциан, будучи системой с суперконформной симметрией, способствует пониманию состава полей суперсимметричной механики, особенно числа и свойств фермионных полей. Добавление большего числа фермионных полей (четырех для N = 3 и восьми для N = 4) позволяет построить системы, обладающие максимальной суперконформной симметрией: osp(3|2) для N = 3 и D(1, 2; α) для N = 4. В случае N = 4 суперсимметрии, построен новый вариант суперконформной механики, в котором все бозонные подалгебры D(1, 2; α) имеют бозонную реализацию. Параметризация so(3) токов, входящих в построенные системы, не фиксирована, что позволяет рассматривать различные варианты геометрии таких механик.

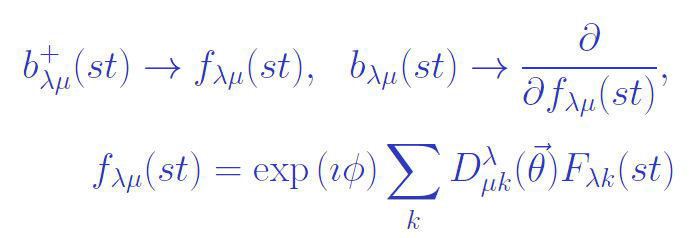

Рассматривается проблема идентификации и выделения динамических переменных, связанных с преобразованиями симметрии, из полного набора динамических переменных. Показано, что использование бозонного представления бифермионных операторов позволяет решить эту проблему с помощью канонического преобразования динамических переменных, предложенного Н.Н. Боголюбовым. Полученные результаты обосновывают применение модели принудительного вращения для описания вращательных возбуждений ядер.

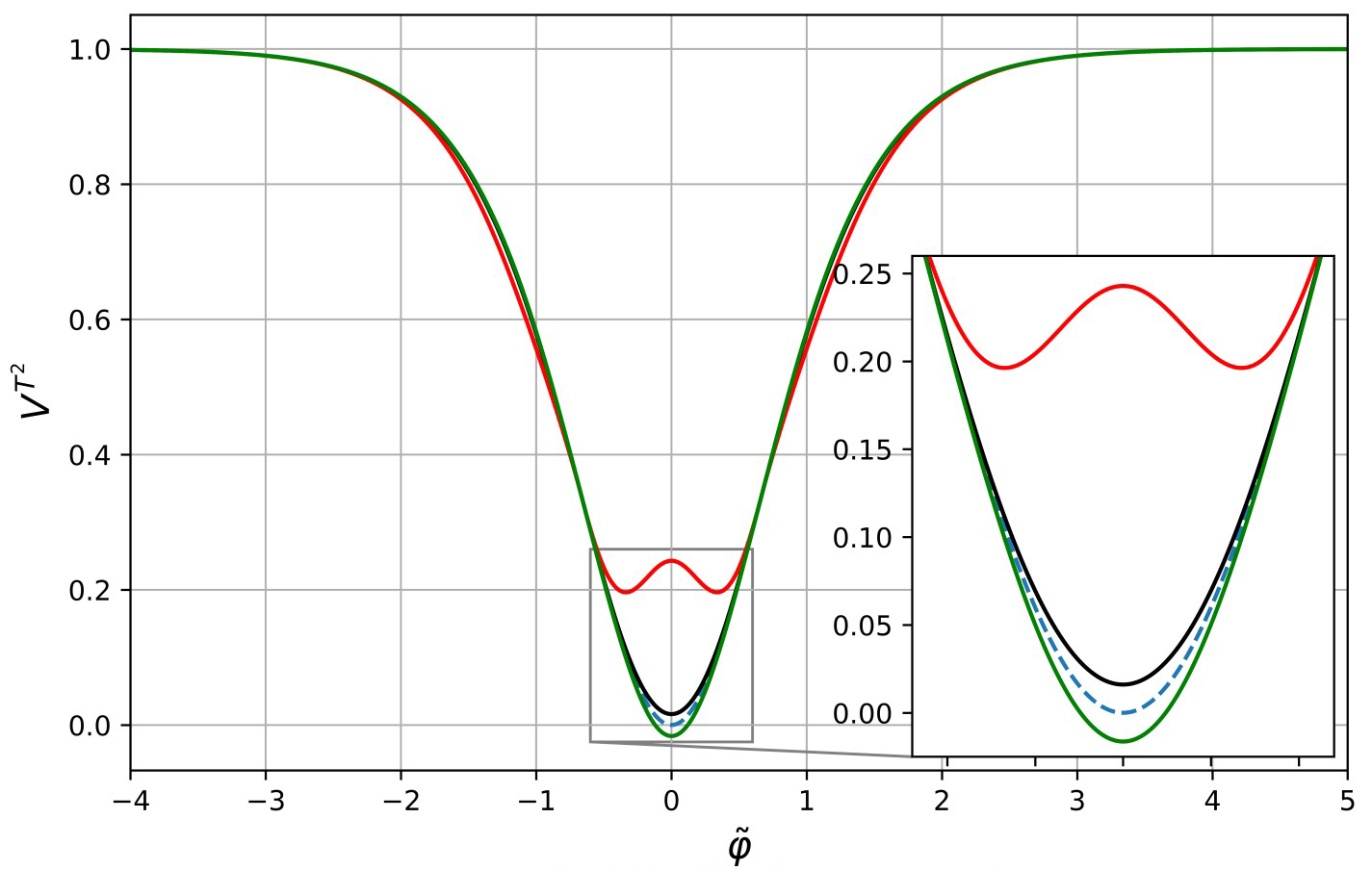

Используя аппарат обобщенной ренормализационной группы, мы вычисляем квантовые поправки к эффективному потенциалу в моделях α-аттракторов, описывающих инфляционную стадию расширения Вселенной. Продемонстрировано, что квантовые поправки приводят к изменению изначального минимума исходного классического потенциала, что можно интерпретировать как проявление космологической постоянной или темной энергии.

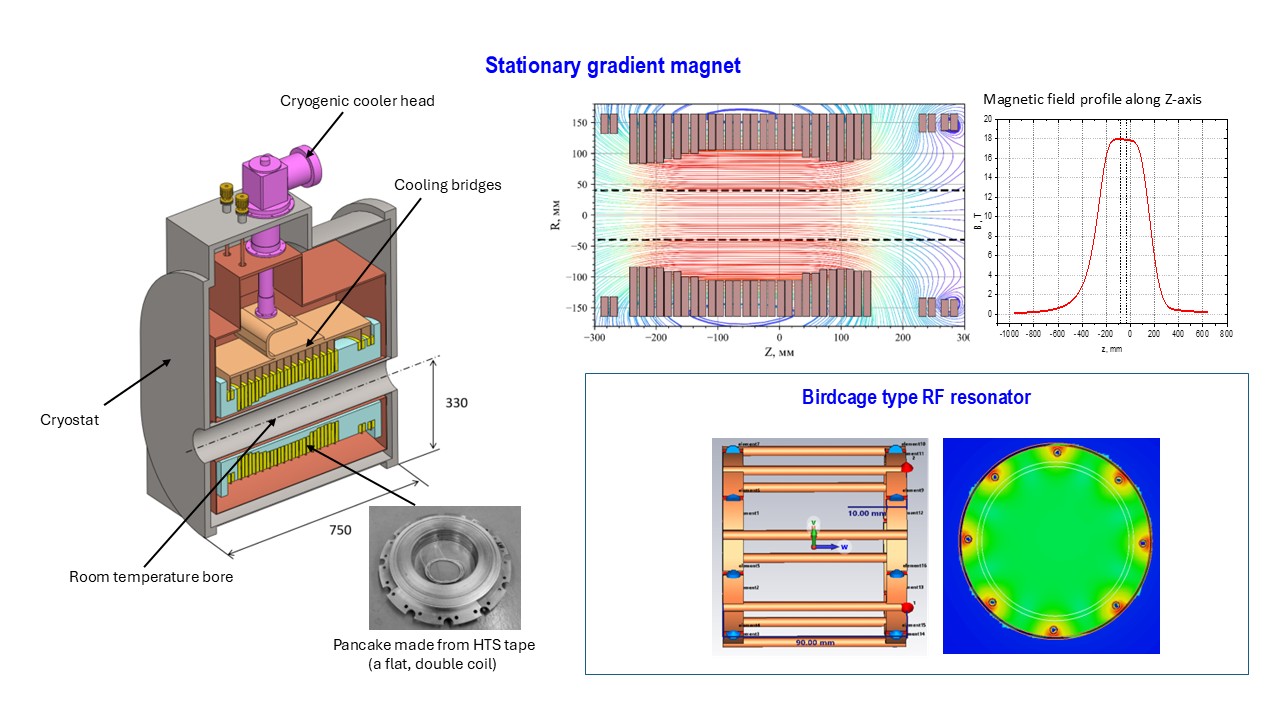

Работа посвящена созданию концептуального проекта градиентного спин-флиппера — замедлителя нейтронов, являющегося основным компонентом проектируемого источника УХН для импульсного реактора периодического действия. При тесном сотрудничестве группы ОИЯИ и компании «СуперОкс» был разработан дизайн-эскиз стационарного градиентного магнита для адиабатического спин-флиппера. Проведен детальный расчет конфигурации магнитного поля. Смоделировано движение нейтронов в магнитном поле, формируемом спроектированной магнитной системой, и проведен анализ времени замедления нейтронов в спин-флиппере.

Полученный результат дает основание надеяться, что идея создания источника УХН с импульсным накоплением ловушки, основанная на использовании нестационарного замедления нейтронов, является реализуемой.

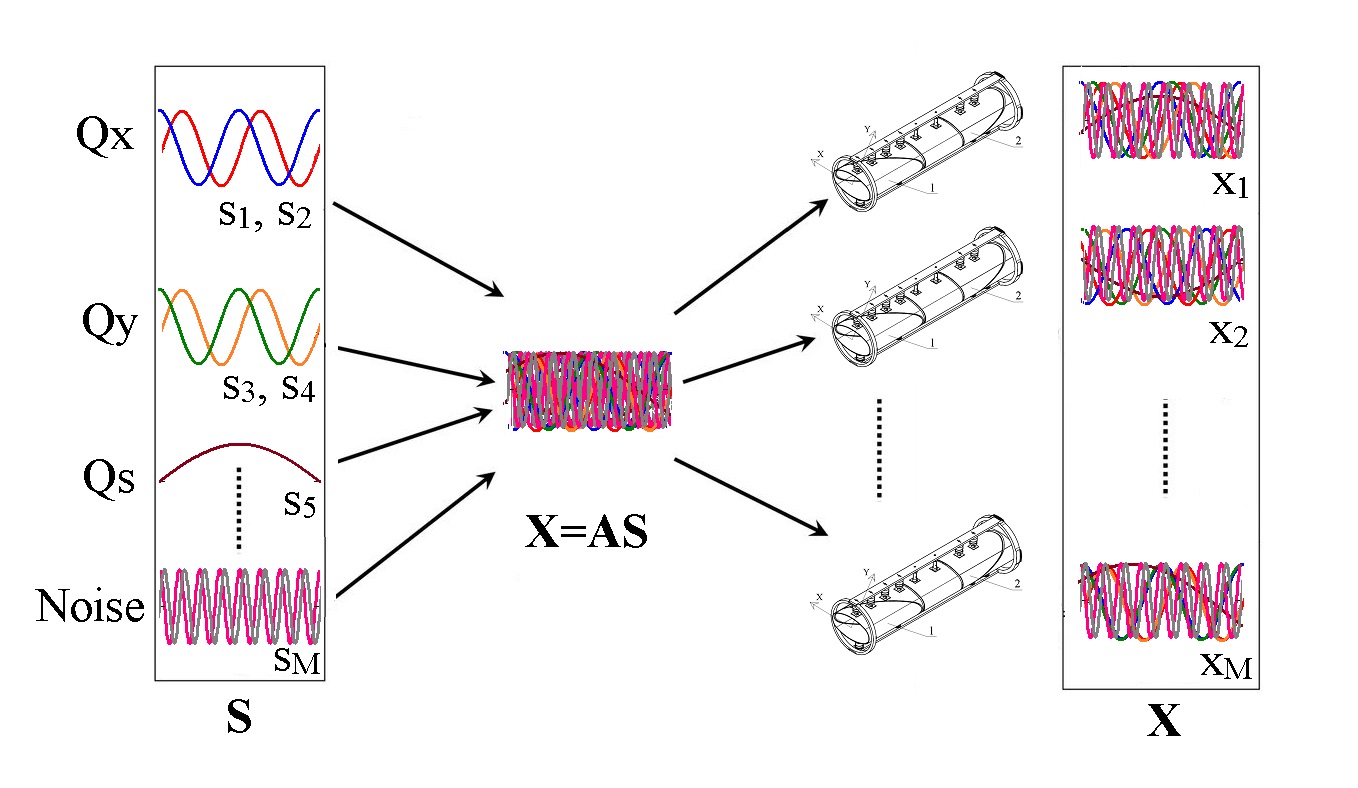

Ускорительный комплекс NICA находится в стадии сборки и ввода в эксплуатацию. Проведена серия успешных пуско-наладочных сеансов на инжекционном комплексе с ускорением различных типов ионов. На бустерном синхротроне планируется продолжение проведения измерений оптических свойств магнитного поля с применением различных подходов. Один из методов базируется на изучении пооборотных показаний мониторов положения пучка с использованием анализа независимых компонент, позволяющего получить данные о частотах бетатронных и синхротронных колебаний, бета-функциях, набегах бетатронной фазы и величинах дисперсий. Альтернативные методы используют измеренную матрицу отклика орбиты, полученную при поочередном включении корректирующих дипольных магнитов. В работе представлено описание нескольких алгоритмов и результаты их применения в тестовых задачах для расчетной модели бустера NICA.

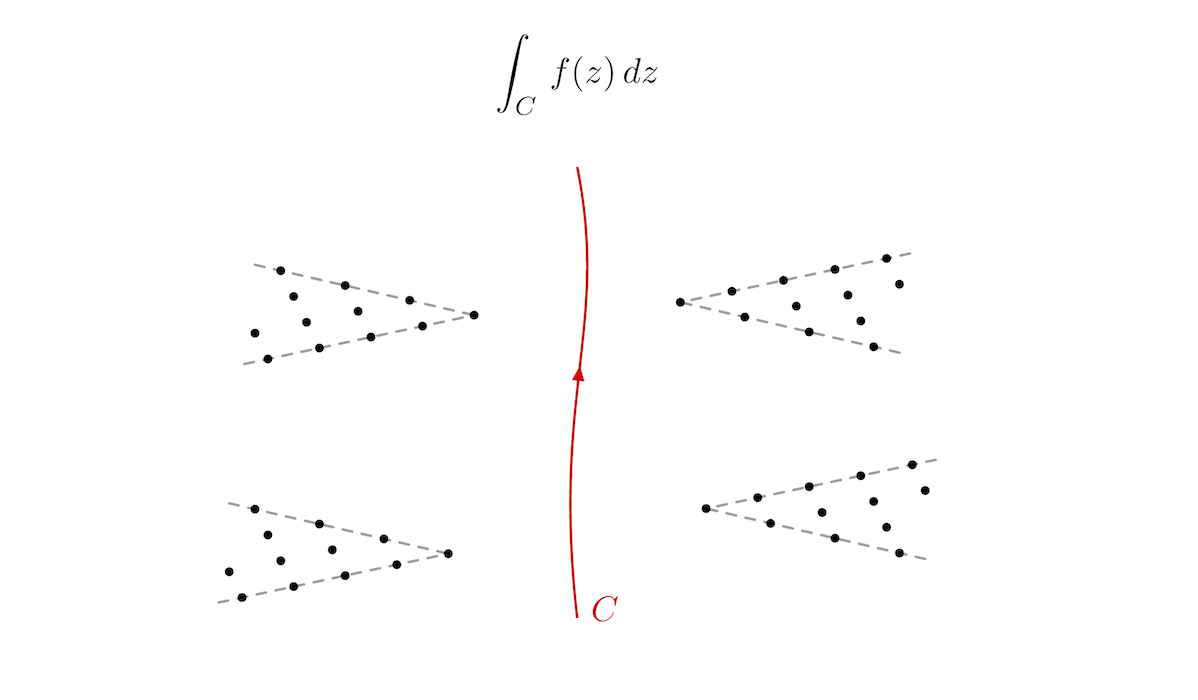

В рамках задачи реконструкции универсальное представление обратного преобразования Радона предполагает необходимость в комплексности прямого преобразования Радона, которое ведет к дополнительным вкладам. В стандартной теории обобщенных функций если первоначальная функция, генерирующая радоновский образ, является чисто вещественной функцией, то, как правило, комплексность преобразования Радона становится под вопросом. В данной работе, анализируя вырожденные (сингулярные) точки, обсуждается теорема о разрезах Фурье как возможный источник комплексности. Также продемонстрированы различные методы генерации необходимой комплексности на промежуточных этапах вычислений. Кроме того, показано, что введение гибридной функции подобно функции Вигнера обеспечивает естественным способом соответствующую комплексность. Обсуждаемая комплексность ведет не только к возникновению дополнительного вклада в обратном преобразовании Радона, но и оказывает существенное влияние на задачу о реконструкции и на процедуру оптимизации в рамках некорректных задач. Представленные методы могут быть эффективно использованы в практических решениях задач о реконструкции.

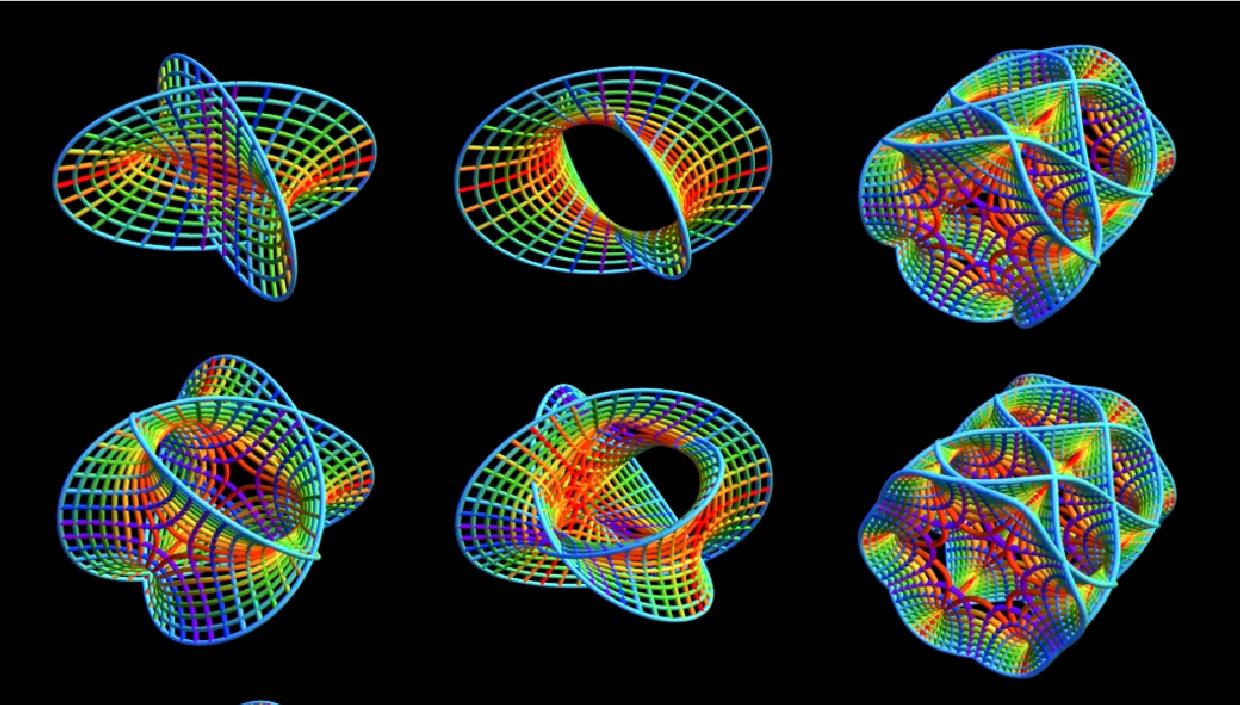

Данный обзор является введением в новейший раздел теории симметрий — теории квантовых групп.

Основы теории квантовых групп рассматриваются с точки зрения возможности их использования для деформаций симметрий в физических моделях. Подробно обсуждается R матричный подход к теории квантовых групп, который положен в основу квантования классических групп Ли, а также некоторых супергрупп Ли. Мы начинаем с изложения основ некоммутативных и некокоммутативных алгебр Хопфа. Большое внимание уделено R-матрицам Гекке и Бирман-Мураками-Венцля (BMW) и связанным с ними квантовым матричным алгебрам. Обсуждается некоммутативная дифференциальная геометрия на квантовых группах специальных типов. Представлены тригонометрические решения уравнений Янга-Бакстера, связанных с квантовыми группами GL_q(N), SO_q(N), Sp_q(2n) и супергруппами GL_q(N|M), Osp_q(N|2m), а также рациональные (янгианские) пределы этих решений. Также рассматриваются рациональные R-матрицы для исключительных алгебр Ли и эллиптические решения уравнения Янга Бакстера. Изложены основные понятия групповой алгебры группы кос и ее конечномерных факторов (таких как алгебры Гекке и BMW). Дан набросок теорий представлений алгебр Гекке и BMW, включая методы нахождения идемпотентов (квантовых проекторов Юнга) и их квантовых размерностей. Кратко обсуждаются приложения теории квантовых групп и уравнений Янга-Бакстера в различных областях теоретической физики.

Это модифицированная версия обзорной статьи, опубликованной в 2004 году в виде

препринта Института математики Макса Планка в Бонне.

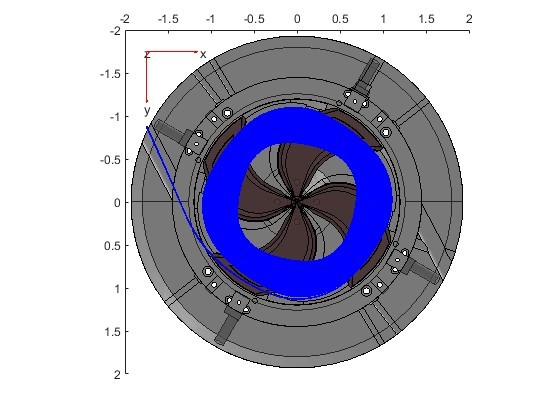

После появления методики флэш-облучения в протонной терапии сильно возросла потребность в сильноточных ускорителях. В ответ на этот запрос Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) приступил к разработке компактного изохронного циклотрона MSC230, предназначенного для получения протонных пучков высокой интенсивности с энергией 230 МэВ для передовых биомедицинских исследований. В настоящее время в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова разрабатывается технический проект циклотрона. На этом этапе модификации часто требуют дополнительных вычислений, что приводит к корректировкам конфигурации магнитного поля и динамики пучка. В статье подробно описываются методологии проектирования и вычислительные инструменты, которые используются в проекте MSC230.

Предполагается, что бета-амилоидный пептид (Аβ-пептид) играет центральную роль в возникновении болезни Альцгеймера (БА). Эта патология связана с быстрым накоплением нейротоксичных амилоидных агрегатов в тканях мозга, хотя основы прогрессирования заболевания остаются неразрешенными. Отмечено, что доклиническая стадия БА может играть решающую роль в дальнейшем необратимом развитии болезни. В частности, взаимодействия между липидными мембранами и молекулами Аβ-пептида, встроенного в мембрану в относительно низких концентрациях, должны находиться под пристальным вниманием исследователей. В этом обзоре мы обсуждаем недавние работы, посвященные изучению липид-пептидных взаимодействий, с акцентом на вызванную пептидом Аβ(25-35) реорганизацию липидных мембран в условиях, имитирующих доклиническую стадию БА. Предполагается, что наблюдаемые взаимодействия важны для понимания механизмов деструктивного воздействия Аβ-пептида на липидные мембраны и последующего возникновения заболевания. Методы прикладной ядерной физики оказались чрезвычайно актуальными в таких исследованиях. Методы рассеяния предоставили инструментальную информацию на уровне надмолекулярных агрегатов, в то время как спектроскопия позволила получить информацию на молекулярном уровне. Наконец, компьютерное моделирование методом молекулярной динамики предоставило детали, недостижимые экспериментальными подходами, хотя в ключевой роли последних невозможно усомниться. Таким образом, последние достижения в исследованиях доказывают, что эти взаимодополняющие подходы являются наиболее подходящими для решения сложных проблем во взаимодействиях биомембран.

Мы даем краткий обзор БРСТ-подхода к калибровочно-инвариантной лагранжевой формулировке для свободных массивных бозонных полей высших спинов, акцентируя внимание на двух специфических аспектах. Во-первых, теория рассматривается в четырехмерном плоском пространстве в терминах спин-тензорных полей с двухкомпонентными неточечными и точечными индексами. Это приводит к существенному упрощению всего подхода по сравнению с тем, где использовались поля с векторными индексами, поскольку теперь нет необходимости вводить в БРСТ-заряд связь, отвечающую за следы полей. Во-вторых, мы разрабатываем предельно простую и наглядную процедуру для исключения всех вспомогательных полей и доказываем, что БРСТ-уравнения движения тождественно воспроизводят основные условия для неприводимых представлений группы Пуанкаре с заданной массой и спином. Подобно безмассовой теории, окончательный лагранжиан для массивных полей высших спинов формулируется в триплетной форме. БРСТ-формулировка приводит к системе полей, которые четко подразделяются на основное поле спина s, вспомогательные поля типа Зиновьева, вспомогательные поля типа Сингха–Хагена и специальные вспомогательные БРСТ-поля. Вспомогательные поля могут быть частично устранены путем фиксации калибровки и/или с помощью уравнений движения. Это позволяет получить формально разные (с разным числом вспомогательных полей), но эквивалентные лагранжевы формулировки.

Ближний детектор ND280 ускорительного эксперимента с длинной базой T2K был модернизирован для повышения точности измерения осцилляционных параметров нейтрино. Ключевым компонентом модернизации является новый пластиковый сегментированный сцинтилляционный детектор Super Fine Grained Detector (SuperFGD), состоящий примерно из 2 миллионов оптически изолированных кубиков размером 1 см3, сигналы с которых транспортируются в трех ортогональных направлениях спектросмещающими волокнами и регистрируются микропиксельными лавинными фотодиодами. SuperFGD обеспечивает 3D-изображения взаимодействий нейтрино за счет регистрации треков заряженных частиц в конечном состоянии, включая протоны с порогом регистрации около 300 МэВ/c. Благодаря мелкой сегментации и субнаносекундному временному разрешению SuperFGD способен детектировать нейтроны, возникающие при взаимодействии нейтрино, и измерять их кинетическую энергию, используя метод времени пролета. В статье подробно описывается устройство детектора, его создание и запуск в эксплуатацию на нейтринном пучке эксперимента T2K.